年度 | 音楽部門の歴史 |

|---|---|

1955年 |

|

1956年 |

|

1957年 |

|

1958年 |

|

1959年 |

|

1960年 |

|

井口基成学長の就任

桐朋学園音楽部門の創設者の一人。東京音楽学校教授を経て、新しい音楽教育を目指して1948年、斎藤秀雄らとともに「子供のための音楽教室」を創設した。桐朋学園短期大学の初代学長に就任した。ピアニストおよび優れた教育者として桐朋学園のピアノ教育を統率した。

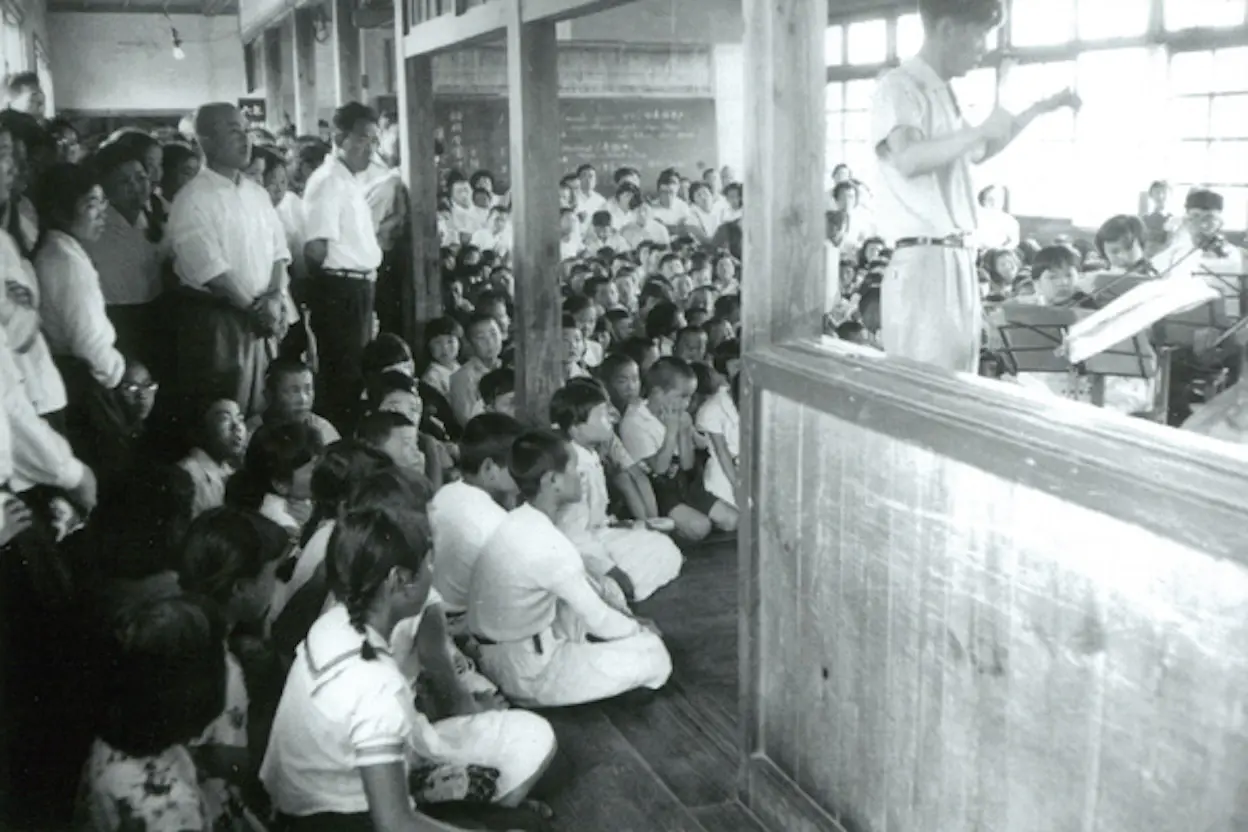

オーケストラ合宿の始まり

オーケストラの集中練習のために、夏期合宿が行われるようになったのは1955年頃からである。長野原第三小学校(現在の北軽井沢小学校)の全面的な協力のもとに、同校舎を使って合宿が行われた(1959年頃まで)。短期大学、高等学校音楽科、音楽教室の学生・生徒・児童らが、保護者の付き添いも得て、吾妻線長野原経由で、あるいは信越線軽井沢経由で、草軽電鉄北軽井沢駅に到着した。斎藤秀雄は同小学校から徒歩で約1時間のところに山荘を所有しており、そこが宿舎の一部として使用された。合宿の終わりには、村民を集めてコンサートも催された。

新しい寮の建設と学園生活

それまでの職員寮は校舎増築のために取り壊され、1956年11月、新たにキャンパス西側に2階建ての女子寮(通称、旧寮)が建設された。

作りつけ2段ベッドのある板張りの部屋が10室あり、一室の定員は4名。この女子寮のほかに、男子学生のための寮は民間から借りあげて、それぞれ両角寮、もえぎ寮、尾崎寮、小林寮、神野寮などと称した寮があった。男子の寮生たちも女子寮の食堂を一緒に利用した。

寮には練習室はなく、寮生たちは自分のピアノを教室に置いていた。まだ学校全体にピアノの台数は不足していたので、寮生のピアノが授業にも活用された。したがって授業時間中は練習ができず、寮生たちが自分の楽器で練習が可能だったのは早朝5時からの時間帯と、放課後の5時から6時半、そして夕食後の7時半から10時半までと決められていた。限られた時間の中で学生たちは競って練習に励み、朝4時半起床は日常的なことで、冬期には、カイロで手を暖めつつ練習室に飛び込んで行った。

オーケストラ定期演奏会の始まり

定期演奏会に番号を付すようになったのは、1959年4月27日の「第7回」演奏会以降である。1955年3月26日に「短期大学設置記念奨学資金募集音楽会」の名でオーケストラ演奏会が日本青年館で開催され、それが第1回のオーケストラ演奏会である。プログラムは以下の通り。

バッハ: 前奏曲、ガヴォット、シチリアーノ

ヘンデル: コンチェルト・グロッソ(op.6-12)

バッハ: シャコンヌ

モーツァルト: ピアノ協奏曲 変ホ長調 (K.482) 独奏:井口基成

ロッシーニ: 《セヴィリアの理髪師》序曲

ブラームス: ハンガリー舞曲第5番、第6番

【指揮】 斎藤秀雄/小澤征爾

音楽教室の展開

斎藤秀雄や井口基成の掲げた音楽の早期教育という新しい教育方針が浸透するにつれて、各地に音楽教室の設置を要望する声が出てきた。鎌倉分室に続いて、1957年に福岡音楽学校「子供のための音楽教室」が開設された。1959年に「市川分室」、1961年に「仙台分室」、1964年に「広島分室」が開設された。

「つのぶえ」の発刊

1957年7月、学内新聞「つのぶえ」が発刊された。木代修一校長は発刊の辞の中で「日常の生活を技術の面に埋めつくすことのため、その時代に欠くことのできない基礎的な教養、人間的な視野が狭まりがちになる」ことを指摘し、「つのぶえ」発刊の意義を述べている。

当初の編集は教員と学生が一体となって行い、創刊号は最初の「校内演奏会」や第1回体育大会を報じているほかに、現代音楽に関する入野義朗の論考等を掲載している。

「つのぶえ」はやがて学生会の会報となって、年2回程度発行され、1970年代まで続いた。